自分の健康状態を把握することの難しさ

あなたは健康でしょうか。元気な人、高血圧や糖尿病などで薬を飲んでいる人、何か大きな病気をして、それが治った人、または今まさに病気と闘っている人など色々な方がいらっしゃるかもしれません。それでは、別の質問をしてみましょう。あなたは自分の身体の状況を説明できるでしょうか? 今どんな病気にかかっている、ということだけでなく、例えば、糖尿病だとすれば、「いつから糖尿病と診断されていて、それからどのような治療を受け、血糖値やHbA1c(糖尿病の程度の指標)がどういった推移をしていたのか」などを説明できるでしょうか。恐らく難しいのではないかと思います。

これができないことの理由の一つとして、自分の身体から生まれたデータを多くの人が自由に確認することができない、自分の手元にないということが挙げられるでしょう。ただし、もしこういったデータが自由に確認できる状況だったとしても、普段は確認しないという方も多いかもしれません。健康というものは、意識していないときにはまったく気にかけず、失って初めてその重要性に気がつくものなのです。

自分の医療データを「自由に扱える」状態とは?

いかに健康を損なわないようにするのかという点に加え、病気などにかかって健康が失われたときにどう健康を取り戻すのかという点においても、自分の身体に関する情報を自由に扱える状態は非常に重要です。

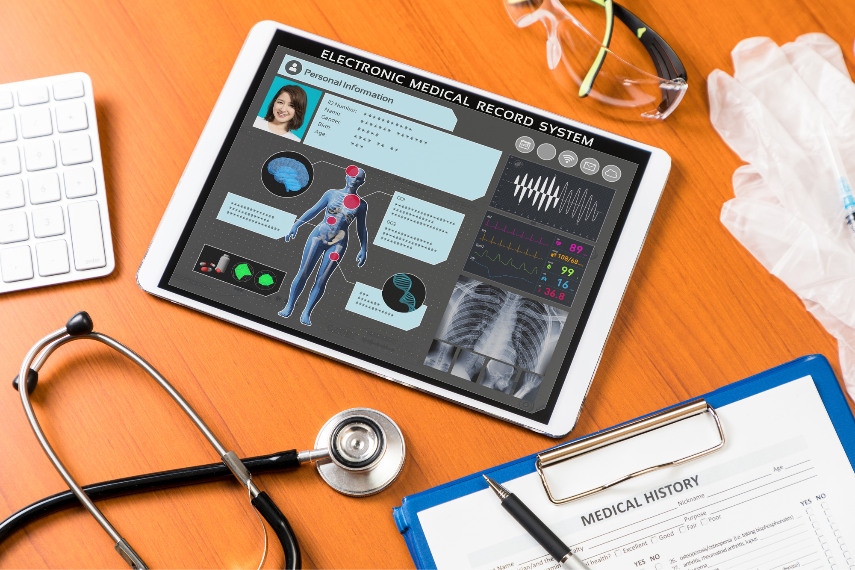

「自由に扱える」というのはどういうことでしょうか。まずは自分の身体に関する情報の“生のデータ”を自分で確認できることです。しかし身体に関する情報は、病気になったときの情報は病院に、健診を受けたときの情報は健診センターなどに散在しており、確認するためには個別にデータを取り寄せる必要があります。また、データを取り寄せるにしても、「何のデータがほしいか」を指定して取り寄せる必要があるでしょう。自由に検索することも難しい状況にあります。仮にすべてのデータを取り寄せるにしても、カルテなどは印刷して出力することになるので、かなりのコストがかかります。このコストは患者本人に請求されるのが普通です。

現実的にはカルテの情報は一人の患者でも大量にあり、医療裁判などでないとすべて取り寄せることはないでしょう。例えば、現実的にはほぼ不可能ではありますが、前述のような情報の取り寄せができるようになるだけで、身体に関するデータを自分が健康を保つために活用できるでしょうか。答えは否。なぜなら、自分の医療情報の生のデータを確認しても、理解することが困難だからです。

生データだけでなく、医師が記載するカルテを確認すれば、理解できるのでは?と思うかもしれません。これもノーです。現在のカルテ記載は、患者の病状をどのように評価していて、それに対してどのような治療や検査を行うのかを“専門家”に対してわかるような形で行っています。つまり、専門家以外が理解することをまったく想定していません。そのため、そのままの形で渡されても理解できないのです。

自分の医療データを活用できるようになれば…

患者さんは従来、簡単な検査結果などをWeb検索にかけることで理解を試みるなどしてきました。筆者は、今日話題になっているチャットボット「ChatGPT」などの裏にある技術を活用することで、患者さんに対してより理解しやすい形でデータを提供できるようになる可能性を感じています。

ただ現状、ChatGPTなどは、自分ではない誰かに判断を委ねたい場合や、専門家からの意見を聞きたいなどのニーズは満たされません。そのため自分の身体の情報を専門家などの他者に検索・確認する権限を与えられることも重要です。

現在そうしたことはできないため、医師が初診の患者様を診察する場合、過去の状況がまったくわからない状態で診察することになり、診断や治療時に重要となる情報が、随分経ってから判明することも大変多いのです。

自分の医療の情報を確認する権限を誰かに渡すようなことができると、どんなメリットがあるでしょうか。まずは病院にかかる際、過去どのような病気にかかっていたのかということについて、自分でゼロから話す必要がなくなります。すると、医師に重要な情報を伝え忘れるということもなくなり、診察時間が短くなったり、不適切な治療を受けるリスクが小さくなったりすると考えられます。

また、日々の生活に活かすという点では、身体に関する情報が集められることで、今後その人がどのような行動をすればよいのか(食生活、運動習慣など)のレコメンドなどができるようになるかもしれません。そういった情報を運動や食生活を記録するアプリケーションと連携させるといったことも可能になります。こうした身体の情報を記録できるサービスを「PHRプラットフォーム」といいます。

ただし、PHRプラットフォームの普及には課題も

PHRプラットフォームの普及にあたって、課題は大きくわけて3つあります。

まずはプライバシー保護の問題です。医療情報をサーバーに集中させて管理する場合、利用者のプライバシー保護を行った上で管理するにはどういう形にすればよいのかは、非常に大きな問題です。利用者のプライバシーを守るためのセキュリティが求められます。現在、解決策としてブロックチェーンなどの利用も検討されています。

次に、たとえば“データ項目などを統一して扱える”などの、決まりごとの必要性です。同じ形でデータを扱えていないと、データどうしの連携が難しくなります。

最後に、医療に関する情報の管理の難しさです。医療情報は、検査データや画像データ以外にも、カルテや手術記録など多岐に渡ります。それらを誰に共有するのか、いつまで共有するのかなどを管理するのは、医師である私の目から見ても、非常に難しいことのように映ります。これを誰にとっても簡単に扱えるような形にしないと、使える人と使えない人で大きな格差が生まれてしまう可能性があります。

以上のように多くの課題もあることから、現在自分の医療データを統合的に扱うことができるPHRプラットフォームはまだ存在していません。しかし、適切な治療を提供していく上で重要性は高く、今後普及していくことが期待されています。

[プロフィール]

嶋田 裕記

株式会社エムネス ISS(イノベーションソリューションスタジオ)

脳神経外科医

<経歴等>

2012年 東京大学医学部 卒業

名戸ヶ谷病院

南相馬市立総合病院 脳神経外科

福島県立医科大学附属病院 脳神経外科 歴任