全国・世界各地から遠隔で操作する「パイロット」が迎える

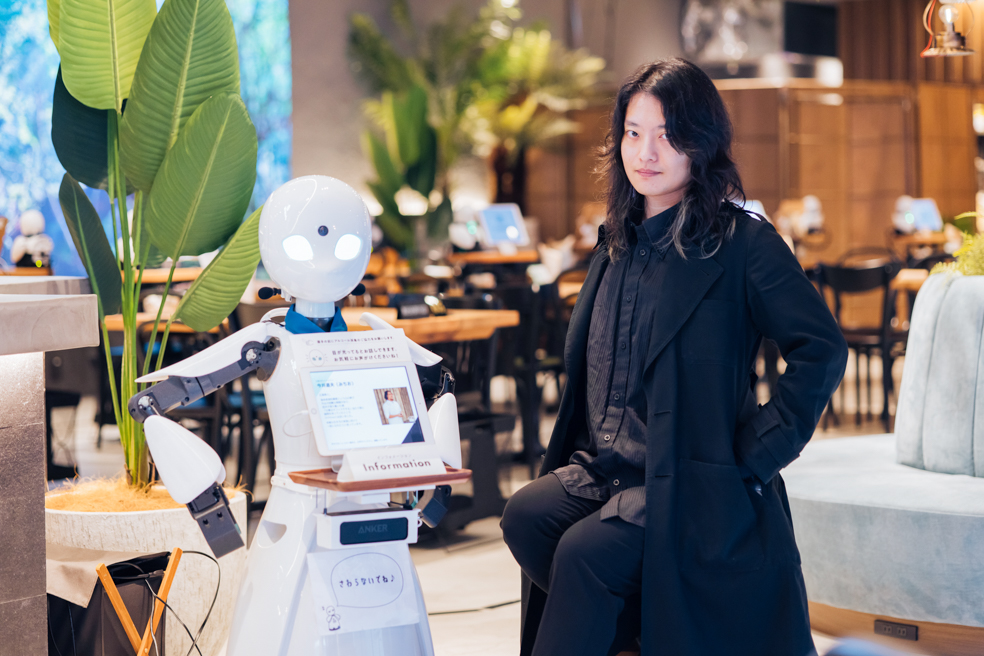

まずは店内を見てみよう。店内に足を踏み入れ見渡すと、白いロボットが店内の至るところにおり、お店を訪れる人へ「いらっしゃいませ」と声をかけたり、フードの注文を受けていたりしている。その様子はまさしく近未来、SF映画の中に入ったような不思議な気持ちになる。

それぞれのロボットは移動するだけでなく、腕や首が動き、客との会話によってリアクションを取ったり、頷いたりしてくれることも。ツルツルとしたフォルムがかわいらしく、顔の動きによって表情が変わって見えるのも興味深い。

聞けば、ロボットはAIによる自動操縦ではなく、「パイロット」と呼ばれる従業員たちが動かしているそう。現在、約70人がパイロットとして登録されていて、一般的なカフェと同様にシフト制で店頭のロボットを遠隔操縦する。従業員は、日本国内だけでなく、オーストラリアやイタリアなど、世界各国から遠隔で接客を行っているという。

そのパイロットを担う多くの人が、筋萎縮性側索硬化症(ALS)によって寝たきりであったり、身体の不自由によって在宅を余儀なくされている外出困難者たち。各ロボットの胸につく名札やパネル内の自己紹介画面にはそれぞれの身体的ハンディキャップについて書かれていたり、病状について話してくれる人もいる。

そこでハッとするのは、コロナ禍によって在宅勤務が一般化しつつある一方で、そもそもそれ以前から身体的・精神的な事情で「出勤することができない」「家から出られない」人たちが社会の網目からこぼれ、孤立していたという事実だ。考えてみれば、コロナ禍以前は働く上で「出勤」や「出張」を避けて通ることは難しかった。今でこそ特にデジタル分野の仕事は在宅が可能になったが、「家から出られない人」の全てがそういった分野に従事しているわけではない。在宅勤務のためのパソコンやデジタル機器など、設備投資が行えるか否かにもそれぞれに大きな差があるはず。企業側の在宅勤務への理解が広がったとしても、そもそもそのスキルがなければ、就職すらままならないのだ。

そんななか、「孤独を解消し、社会の可能性を拡張する」ことを目標にカフェを運営し、OriHimeをはじめとする「分身ロボット」を開発して寝たきりの人たちの社会参画を後押ししているのが、「オリィ研究所」だ。

AIやロボットの精密化・自動化によって、「人間の仕事はどんどん減っていく」と言う予測や論調も少なくない。一方でオリィ研究所は、そんな論調とは逆行し、その人の才能やポテンシャルを活かすためのテクノロジーを開拓し続けているようにも見える。

今回は、団体の代表を務める吉藤オリィさんに、これからのロボット技術と人の未来、その未来を目指すまでの経緯についてお話を伺った。

「身体が二つあればいいのに…」子どもの想像力が発想のタネ

──先ほど「DAWN」で食事をしてみたんですが、途中からロボット越しに話しているのを忘れるくらい、楽しくお話しさせていただいて。パイロットのみなさんの接客力に驚きました。

パイロットは全国から集まっていて、現在は70人ほどが登録しています。よく誤解されるんですが、コミュニケーション力が高い人を厳選してるわけじゃ全然ないんですよ。

もちろん元々のコミュニケーション力が高い人もいるんですが、10年間ほとんど家族としか話してなかった人や、ずっと家で寝たきりだった人もいます。 初めはOriHime越しの接客でもすごい緊張するんですけど、やっぱり慣れてくるんですよね。

それに、お客さんにとっても初体験のカフェシステムだから、パイロットがちゃんと流れを説明しないと楽しんでもらえない。そうやって接客を重ねる中で、もっと楽しんでもらいたいっていう気持ちが芽生えてきたりして。そうすると、それぞれがスキルアップするために英語を習い始めたり、コミュニケーションのための質問を増やしていったり…ということが生まれているんです。

──店内でパイロットさん同士が喋ってる様子にも驚きました。「最近体調どうですか」「そっちのお天気はどうですか」みたいななんでもない雑談をしていて。

そうそう、これも面白いですよね。雑談って、普通のお店だと注意されるじゃないですか。同じく彼らも、話そうと思えば業務後に電話すればいいし、もしくは社内のチャットがあるから、そこでやり取りすればいいんです(笑)。

だけど、例えば北海道と沖縄のパイロットが雑談する理由って、「寝たきり同士がOriHime-Dのパイロットとして、同じ店にいるから」なんです。沖縄で発された声が東京の空気に広がり、その声をもう一度変換して北海道へなんて、データは劣化するし、テキストとかZoomのほうが情報としてはクリアです。でも、相手の声が若干聞き取りにくいなんてことよりも、そこにいるから話すっていうことが彼らにとっては重要です。

寝たきりによって失われていたものが、ここにあるっていうのがすごく有意義なこと。外出困難でも寝たきりでも、同僚が得られ、仕事の合間に雑談ができるんです。お客さんも分身ロボットが立ち話してる様子を見て、ちょっとワクワクするわけですし。

──いまのお話は、オリィ研究所の「コミュニケーションテクノロジーで人類の孤独を解決する」というコンセプトそのものに思えます。吉藤さんご自身がそのような課題感を持つようになったのはいつから?

小学生の頃、皆さんもきっと妄想したと思います。「体が二つあればいいのに」って。

僕は、他の子たちよりも結構病弱だったんです。みんなが外で走り回ってるときに、僕だけお腹を壊してしまったり、休みがちだったり。検査入院でお楽しみ会に行けなかった経験もあります。

病院へ行っている間は、学業は遅れるし、友達の精神的な成長にもついていけなくなるし、クラスでの話題にもついていけなくなる。だんだん、クラスに所属しているだけの幽霊部員みたいな生徒になっちゃったんですよ。

──ぐんぐん成長していく小学生にとって、毎日を友達と一緒に過ごせない疎外感と焦りは想像以上ですね。

その時に、「なぜ身体って一つなんだろう…」と疑問に思いました。目、耳、腕、足など体のパーツはそれぞれが対になっていて、不具合があっても片方がカバーしてくれる。けれど、身体は一つだけ…。もし身体も複数あれば、他のパーツ同様に片方がメンテナンス中でも、もう片方で遊びに行けるのに。

──そんな体験があったとは…。その時から、ロボットという存在を考えていたんですか?

どちらかというと、その時のイメージはぬるっと身体が分裂するようなイメージでした。自分の双子みたいなものがいて、意識は一つに統合されているような。ロボット開発へ辿り着くまでには、車椅子を作ったり、人と目を合わせるのが苦手だからという理由で、VR的な空間で生きればいいやと思っていた時期もありました。

少し話が前後するんですが、中学校まで不登校だった僕が高校に入ったのは、恩師との出会いがあったからでした。「生きる理由をどうすれば見つけられるだろう」とずっと自問自答しながらも、その人に憧れを抱いて進学を決め、高校では車椅子の研究に取り組んだ。そこからさらに、研究者に憧れを持つようになりました。

また、高校生の時に世界中の高校生がアメリカに集まる研究会へ行ったんです。旅行中も体調を崩すことなく、さまざまな同世代と交流したり、「俺はこの研究をするために、生を享けた」と言っている高校生とも出会いました。

そこで、「そう言えるのってすごくいいことだな」と。そして気付いたんです、生きる理由がないと死んでしまいそうな僕も、そういう使命を決めてしまえばいいんだと。じゃあ何を使命にするかと考えると、「ずっと向き合ってきた孤独の解消をするために、生き延びるぞ」と決めたら生きやすいんじゃないかと思った。それが17歳の時でした。

──恩師との出会いによって人生が再び動き出し、17歳で孤独と向き合うことを決心したんですね…なかなか、10代で決心できないことのようにも感じます。

振り返ると、「もうダメだ」と思っていたときに恩師と出会えたり、使命を持つ人に憧れることができたのって、物理的な人との出会いがあり、いろんな人の話を聞けたからなんです。10代の頃はずっと人が嫌いだったけど、それでも「人生とは何か」みたいな話の大事なシーンでは共通して、誰か人と出会っていました。

それに気付いたと同時に、入院したり引きこもっていた僕は、人生において大事な人と出会うタイミングを逃していたのではないか、とも思ったんです。それがだんだんと確信に変わっていき、 障がいや病気によって外出できないことの一番のハンディキャップは、やっぱり「人と出会えないこと」。出会いによって生まれる憧れを得ることができないことであると見えてきました。

それを解決するために、研究当初は車椅子を作っていたのかもしれない。けれど、車椅子があっても移動できない人もいる…家にいながらも人同士がリアルな場で出会い、交流を生むためにはロボティクスとインターネットがどちらも発達している必要がありました。

「誰でもできる仕事」の重要性と、役割を担うことの責任

──どうして「カフェ」という業態になったんですか?

人って役割があったほうが、自由に動けると思うんです。例えば、知り合いの少ないパーティに参加するのって緊張しますよね。それなら受付役として役割があったほうが堂々とできるし、その役割に沿って人に話しかけることもできる。

分身ロボットカフェ「DAWN」になるまでいろんなアイデアが出ましたけど、接客業はしっかりマニュアルがあるから、それに沿えば誰もが働きやすいかもしれないと考えたんです。高校生が最初に始めやすいバイトも、コンビニやファミレスの接客業だったりするわけですし、「就業経験が少なくてもできる仕事」であることも大事だった。その上で業務に慣れてきたら、各々が自分のスキルを応用していったり、新しい技術を身につけていけばいい。

なにより、 コミュニケーション接客や肉体労働のテレワーク化って、今までなかったのです。これが実現すれば、寝たきりの人たちが新しい一歩を踏み出すことができるかもしれない。

人間、誰しもいつかは身体が動かなくなっていきます。加齢や病気、事故でそうなる可能性を誰もが持っている。なのに「身体が動かないなら、プログラマーになればいいじゃん」なんて言われたら困るじゃないですか。「身体が動かなくなったなら、分身ロボットカフェで働いてみてもいいかも」という選択肢があったらいいですよね。

そういう意味では、そのために寝たきりの先輩たちに研究協力をしてもらっているんです。 いつか我々がそうなる時に、彼らがどのように生きたかとか、どんなふうに人と出会ったか、どんな活動をしたかってことは、 我々にとっての貴重なロールモデルになりうるんじゃないでしょうか。

──分身ロボットによって拓かれる新しいキャリアや勤務業態はたくさんありそうですね。

なぜ今まで社会参加できなかったのかというと、やっぱり身体を運べなかったから。 いろんな企業から話を聞いていると「うちの企業は車椅子のトイレがない」とか「テレワークでできる仕事がない」といった理由が多いんです。

けれど今なら、「テレワークしている人にインターンさせるプログラムをうまく設計できない」という企業に対して、私たちのノウハウを提供することもできます。特別支援学校の先生たちに対して、こういうツールを使ったら、 企業とも連携しやすく、就職しやすいかもというアドバイスもできる。分身ロボットと「DAWN」の実績で、自分の居場所を見つけやすい空間ができるかもしれないですよね。

実際に「DAWN」のパイロットがそのまま企業にリクルートされて、「ロボットを介してこんなにコミュニケーションがとれるなら、ぜひうちで働いてほしい」と言われることもあるんです。それで就職が決まったパイロットは少なくありません。

DXに大事なことは、事業計画外に散らばっている

──このメディアではDXをテーマにしているのですが、吉藤さんがDXで社会問題に取り組んでいく上で、大事にしていることはありますか?

何よりもフットワークの軽さが大事だと思っていて。「思いついたらすぐやる」風なことって、企業組織になってくるとなかなかできない。私たちも年数を経て、30人超の会社になっているので、どうしても難しい。けれどそれでも、やることが大切です。

私たちは事業計画にないことの中で成長することが意外と多い。新しいアイデアを蓄積し、新しい出会いをし、いつの間にか花開くこともある。そういう行程で新事業が始まることって連続的に起こっているし、 私たちのOriHimeだって初めからカフェを目的にして、計画的に開発してきたわけじゃないんです。

もちろん時間もコストもかかるし、何かになるという保証はない。でもやっぱり、やってみることで、自分なりの経験と解釈ができる。だから、技術的なことはもとい、気持ちとして「事業計画にはないけど、やってみたいこと」や「思いついたこと」を何よりも大事にしたいと思っています。

──最後に、今後リリース予定のシステムとか、新しいロボットについて聞けたりしますか…?

ま、それはちょっと言えないんですけど(笑)。一つ言えることとしては、最近カフェの奥にあるカウンターで「スナック織姫」を始めたんですよ。カフェ来店のたびにもらえるスタンプカードが3回貯まると出入りできるようになるんですが、カフェとの大きな違いは体裁が整ってないことです。

──体裁が整ってないとは?

カフェは、サービスとして提供できるくらい整った技術やロボット、オペレーションで運営されているんです。けれど、スナックの方は「とりあえずやってみようぜ」ぐらいの思いつきやプロトタイプな試みをする場。例えば、OriHimeも参加できる遠隔のボードゲームをみんなでやろうとか。 あるいは寝たきりのママがカウンター越しに人生相談に乗ってくれるみたいな。

OriHimeみたいにきれいにデザインされたロボットじゃなくて、 機械丸出しの荒々しいマシーンをお試しで使ってみる、みたいなこともしています。うちのインターンとパイロットが連携して開発した、生々しいものを見て参加できるっていうのが「スナック織姫」なんです。

それもぜひ取材してほしいですし、この記事を読んだ人にもぜひ遊びに来てほしいですね。 そこでお客さんも混じりながらフィードバックをもらったり、会話の中から新しい発想を生んでいく。きっと、そこから実装されるサービスや技術がまた生まれていくはずです。

編集部コメント

取材前に想像していた分身ロボットカフェ「DAWN」は、映画『ブレードランナー2049』に出てくるような、ツルッとしてブルーがかったロボットのいる無機質な世界観でした。けれど実際に訪れてみると、それよりもずっと温かい雰囲気なのが印象的。居合わせたお客さんがロボットのいる空間を当たり前と感じてくつろぐ姿を見ると、「テクノロジーと共に歩む未来」がポジティブに想像できます。どんなに技術が発達しても、人との出会いが人を変えることは、きっと普遍的で代え難いでしょう。そうであってほしいし、そのために開発し続けるオリィさんたちを心から信じたいと思いました。次はスナックで、開発過程の技術や、寝たきりのパイロットさんによる人生相談にも参加してみたいですね。

[プロフィール]

分身ロボットカフェDAWN ver.β

株式会社オリィ研究所が運営する、2021年6月に東京・日本橋にオープンしたカフェ。寝たきりや身体が不自由なことを理由に外出困難である従業員が分身ロボット『OriHime』&『OriHime-D』を遠隔操作し自宅にいながらカフェのサービスを提供している形態を取っている。

吉藤オリィ●よしふじおりぃ

高校時代に電動車椅子の新機構の発明に関わり、2004年の高校生科学技術チャレンジ(JSEC)で文部科学大臣賞を受賞。2005年にアメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェア(ISEF)に日本代表として出場し、グランドアワード3位に。高専で人工知能を学んだ後、早稲田大学創造理工学部へ進学。自身の不登校の体験をもとに、対孤独用分身コミュニケーションロボット「OriHime」を開発。開発したロボットを多くの人に使ってもらうべく、株式会社オリィ研究所を設立。自身の体験から「ベッドの上にいながら、会いたい人と会い、社会に参加できる未来の実現」を理念に、開発を進めている。ロボットコミュニケーター。

(文:山口奈々子 写真:西田周平 編集:金澤李花子)