病理医は全医師のわずか0.7%…期待を集める「テレパソロジー」とは

「テレパソロジー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

テレパソロジーとは、いわゆる遠隔病理診断。通常、医療機関内で病理医が患者の病巣部や細胞、組織を顕微鏡等で観察することで、どのような病気にかかっているか診断するために実施している病理診断を、インターネットやデジタルテクノロジーを利用して、遠隔地にいる病理医が行えるよう構築した診断システムを指します。

この病理診断には、手術で病巣を全摘出して行う方法のほかに、組織を部分的に摘出して診断に用いる方法があります。

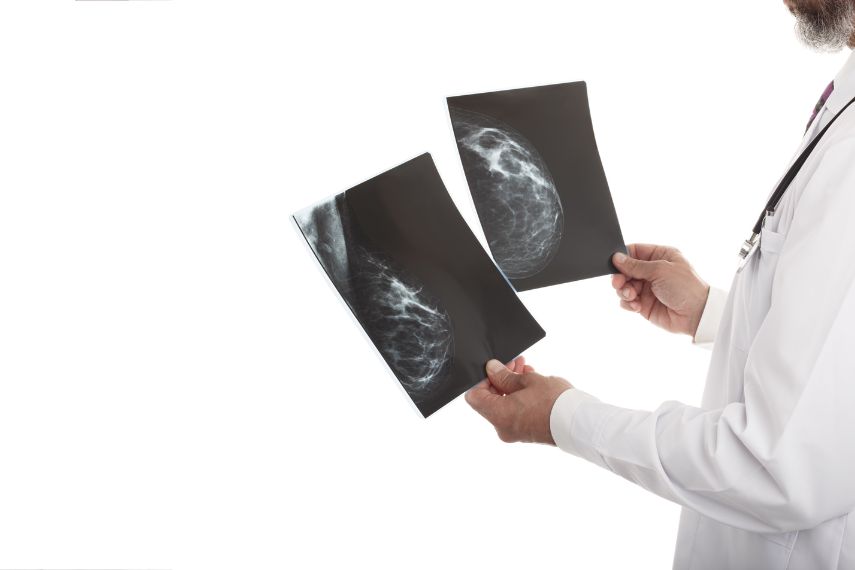

病理診断はさまざまな疾患において要となる診断手法ですが、とくに重宝されるのが、がんの診断です。たとえば筆者が携わる乳がんの診療でも、マンモグラフィーや超音波検査からどれだけがんが疑われても、病理的に乳がんと診断されなければ、治療に移ることはありません。

ただ乳がんの診断については、難しいケースでは病理医の間でも診断が真っ二つに割れることが、過去の研究からも知られています。その点、乳がんの治療を行う上で信頼できる病理医の存在ほど頼もしいものはありません。

しかし、“信頼できる”病理医以前に、病理医自体をみつけるのが難しいというのが日本の現状です。

2020年に厚生労働省が実施した三師(医師・歯科医師・薬剤師)調査の結果によると、医療機関に勤務する病理医の数はわずか2,120人。2017年調査時の1,993人からは増加しているものの、20年に医療機関に勤務していた医師32万3,700人の0.7%に過ぎません。

病理医が在籍していない医療機関はごまんとありますし、筆者がかつて勤務した1,000床規模の医療機関にも、せいぜい1人か2人しか在籍していませんでした。全国で病理医が数百人増えたからといってどうにかなる状況ではなく、筆者は、日本全国の医療機関に病理医が常駐する日は今後も訪れないのではないかと感じています。

顕微鏡での診断と遜色ない精度で診断が可能だが…所要時間には課題も

こうした背景もあり、以前から期待されていたテレパソロジーですが、近年の技術の進歩により、その診断の精度は「顕微鏡を用いての読影と遜色ない」レベルにまで達しています。

その肝は、デジタルスキャナーの存在です。病理標本の画像を高精度でデジタル化することが可能となり、PCモニターで読影できるバーチャルスライドが実現しました。さらに近年は読影ソフトウェアが進歩し、拡大や縮小等も自在に操作できるようになったことで、読影環境はさらに改善しています。

もう1つ重要なのが、デジタルインフラの整備です。インターネット回線の高速化やクラウドネットワーキングの進歩により、病理医は医療機関というハコから解放されました。遠隔地にいながらリアルタイムで病理診断を行える準備がいよいよ整ったのです。

筆者は、2018年7月に福島県いわき市にある当院に乳腺外科医として着任した当初から、このテレパソロジー技術が当院乳腺外科にとって要になると考えていました。乳がん手術では、病理医が短時間に腫瘍の良性・悪性、リンパ節への転移の有無等を診断する「術中迅速病理診断」が必須である一方、当院には常勤の病理医が在籍していないためです。

週に一度だけ、非常勤の病理医が勤務していますが、それだけでは多くの手術を行うのは到底不可能。常勤病理医の不在をテレパソロジーが解決できるのではないかと考え、実際、筆者は2019年9月よりテレパソロジーを用いた術中迅速病理診断を導入しています。

以下では、筆者の経験に基づいてテレパソロジーの有用性を評価した研究を紹介します。

当院では2019年9月から2020年6月までの間に、45名の乳がん患者が遠隔術中迅速診断を受けました。その手術記録から、遠隔術中迅速診断の精度と所要時間を調べ、導入初期における問題点と対策を検討しました。

遠隔術中迅速診断には、2つの方法を用います。

1つは、デジタルスキャナーで病理画像のバーチャルスライドを作成し、クラウド上にアップロードしたデータを基に遠隔地の病理医が診断するシステムです。上に説明した方法であり、Medical Network Systems (MNES) Incという会社のシステムを利用しました。

もう1つは、テレビ会議システムを介して顕微鏡と同じ要領で、遠隔地の病理医がリアルタイムに観察し、診断する方法です。近隣医療機関であるいわき市立医療センターの病理医の協力のもとに実施されました。

なお、乳がんでは病巣だけでなく、もっとも転移の起きやすい腋の「センチネルリンパ節」について、生検と術中迅速病理診断が行われます。

かつて腋のリンパ節は全摘出(腋窩郭清)されていましたが、腋窩郭清の引き起こすリンパ浮腫が患者さんの生活の質を下げ、また、腋窩郭清を避けた場合も生存率が変化しないことが徐々に明らかになると、センチネルリンパ節への転移を術中に迅速診断し、転移が認められた場合のみ切除するようになりました。

病理診断にあたっては、まず採取した検体から「病理標本」を作成します。「病理標本」といえば、ホルマリンで検体を処理する「永久標本」が標準的ですが、この方法では時間がかかってしまうため、術中迅速診断では短時間で作成できる「凍結標本」を用います。

研究では、凍結標本による遠隔術中迅速診断の正確さ(精度)について、永久標本による診断と比較し、評価しました。45の症例中、永久標本による診断で転移ありと診断されたのは9例。遠隔術中迅速診断では6例で転移が認められました(精度67%)。

また、永久標本で転移なしと診断された36例のうち34例は、遠隔術中迅速診断でも正しく診断されていました(精度94%)。全体として、永久標本の場合と比べた遠隔迅速病理診断の精度は89%(40/45)であり、2つのシステム(クラウドもしくはテレビ会議)間でも診断精度に差はありませんでした。

なお、正確な診断が実施されなかった5例のうち4例についてその理由を評価したところ、3例は「凍結標本」の作成方法にも原因がありそうでした。

読者の方々は、今回、11%(5例)の症例において、正確に診断がなされなかったことを不安に思っていることでしょう。実際、過去の研究を参考にすると、遠隔病理診断の診断精度は概ね90%前半であり、我々の調査結果はそれよりは若干劣ると言えます。

この調査の結果がこうなった主な理由は、調査の期間が他の試験と比べて短かったからだと考えています。「凍結標本」を作るのには特別な技術が必要ですが、病理診断医は遠隔から直接指導することができません。こうした小さな違いの積み重ねが、診断の精度を下げる原因となっているかもしれません。

なお、現在では、当院の遠隔病理診断は過去調査と遜色ない診断精度を確保できていると感じますし、病理診断に携わっている医師も「顕微鏡での診断と遜色なく実施できている」と感想を述べています。

次に、遠隔術中迅速診断に要する平均時間を調べました。これは、標本を病理医に提出してから、結果が執刀医に報告されるまでの時間を指します。その結果、遠隔術中迅速診断に要した平均検査時間は61分(クラウドシステムでは69分、テレビ会議システムでは54分)でした。これは、通常の術中迅速診断に要する平均時間(約30分)の約2倍です。

病理医がいない地域の患者も“質の高い治療”を受けられる未来

概ね正確性を保っている、とはいっても、それぞれのシステムには精度以外の点で長所・短所があります。

クラウドシステムでは、依頼側の医師はバーチャルスライドが完成すれば病理医が診断している間にほかの作業ができ、病理医も自分のペースで診断ができます。しかし、機械が高額で導入コストが高く、また、バーチャルスライドを作製する分、報告までの時間が遅くなってしまうという短所があります。

一方のテレビ会議システムは、VPN (仮想プライベート・ネットワーク)回線※を用いるため比較的導入コストは安価ですが、診断中は依頼側もつきっきりで、病理医と息を合わせて顕微鏡を操る必要があります。導入に際してはこのような特徴を踏まえた上で、自施設の環境に適したシステムを選択することが重要になります。

※VPN回線:公衆回線や通信事業者が持つ閉域網などを利用して構築された仮想のプライベートネットワーク。比較的廉価で安全に専用回線と同じ機能を得られる。

また、所要時間についてはまだまだ改善が求められます。

通常の術中迅速病理診断の約2倍も時間がかかった背景には、①術中迅速病理診断を経験した技師がいなかったり、テレパソロジーの導入初期段階で機器の扱いに不慣れであったりしたこと②バーチャルスライドの作製や標本の準備ができてから遠隔地の病理医に連絡を取るなど通常の術中迅速病理診断よりも工程が多いこと、という2つの原因があったと考えています。

術中迅速病理診断の所要時間が延びるということは、手術・全身麻酔の時間が延びることであり、それは患者の負担増に直結します。作業工程の効率化を進め、患者の負担を極力減らすために、まだまだ改善が必要です。

今回紹介した研究は、あくまで数ある遠隔術中迅速病理診断システムのうちの2パターン、かつ導入初期のデータに基づく検証に過ぎません。遠隔術中迅速病理診断は着実に普及しており、その評価に関する報告も増えています。

しかし、遠隔術中迅速病理診断は導入コストが高く機械の操作への習熟も必要です。そのため必要性を感じていても、導入に二の足を踏む施設もあることは想像に難くありません。

今後、テレパソロジーの有用性や運用に関する知見が蓄積されることで、遠隔術中迅速病理診断の導入ハードルが下がり、さらに普及が進むことを期待します。その結果、凍結標本の作成技術やプロセスが標準化され、遠隔病理診断の質のばらつきが減り、病理医がいない地域の人も質の高い治療を受けられるようになる−−−−筆者はそんな未来を信じています。

<著者>

尾崎 章彦

ときわ会常磐病院乳腺甲状腺外科

福島県いわき市在住。いわきと南相馬で地域医療に従事しながら、震災に伴う健康影響の調査のほか、製薬マネーが医療に及ぼす影響などを調査している。